如何通过结构化写作避免重复内容的出现 (如何通过结构体一个成员,访问其他成员)

在写作过程中,避免重复内容的出现是提升文章质量、增强逻辑性和可读性的关键。

结构化写作作为一种系统化、条理化的表达方式,能够有效帮助写作者在构思与组织内容时规避重复,同时确保信息传达的清晰与连贯。

而类比到编程领域,结构体的成员访问机制也体现了类似的逻辑:通过一个成员合理地引导或关联到其他成员,避免冗余定义与重复操作。

本文将围绕结构化写作的核心原则展开分析,并借助结构体的访问机制类比,探讨如何在写作中有效避免内容重复。

结构化写作的核心在于对内容进行清晰的层级划分与逻辑组织。

写作前的框架设计是避免重复的第一步。

通过明确文章的主题、分论点及支撑材料,写作者能够在动笔之前就对整体内容有全面的把握。

例如,若一篇议本文的主题是“人工智能对社会的影响”,那么在框架中应明确划分出经济、教育、伦理等多个子主题,每个子主题下再展开具体论述。

这样不仅有助于写作时围绕主题展开,还能有效避免在不同段落中对同一观点进行重复阐述。

在具体的段落写作中,结构化思维同样至关重要。

每个段落应有明确的主题句,随后展开支持性论述,并以总结句收尾。

这种“总—分—总”的结构不仅增强了段落的逻辑性,也便于写作者在后续修改过程中识别重复内容。

例如,若两个段落分别讨论了人工智能在医疗和教育领域的应用,但都强调了“提高效率”这一观点,那么在审阅时就容易发现这一重复,并做出相应调整,如合并内容或侧重不同角度。

使用清晰的过渡语句也是结构化写作中避免重复的重要手段。

段落之间的自然衔接不仅提升了文章的流畅度,还能帮助写作者在逻辑推进中避免回到已经讨论过的观点。

例如,在从“人工智能在医疗领域的应用”过渡到“人工智能在教育领域的应用”时,可以使用诸如“除了在医疗领域发挥作用,人工智能也在教育领域展现出巨大潜力”这样的过渡句,既引导读者进入新的讨论方向,又避免了对前文内容的重复。

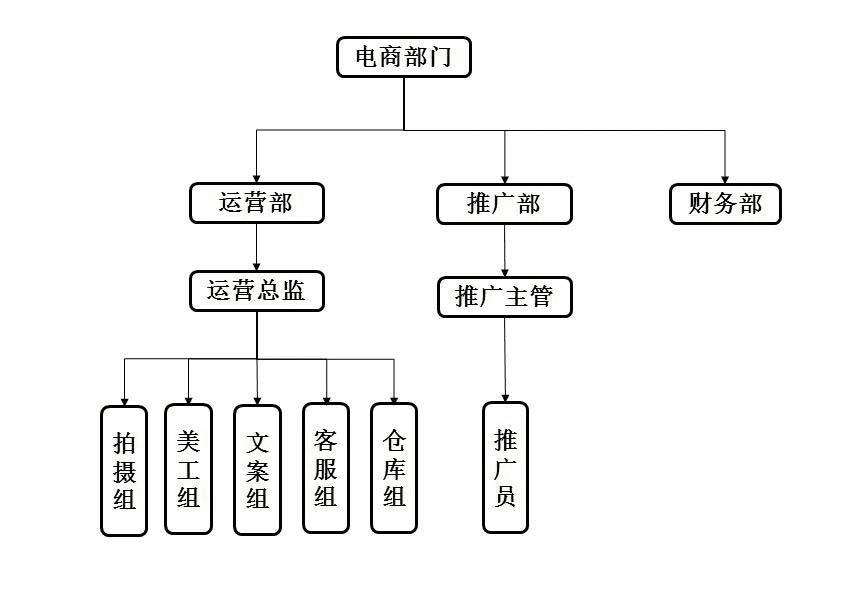

结构化写作还强调内容的模块化管理。

写作者可以将文章划分为若干模块,每个模块集中讨论一个特定的问题或角度。

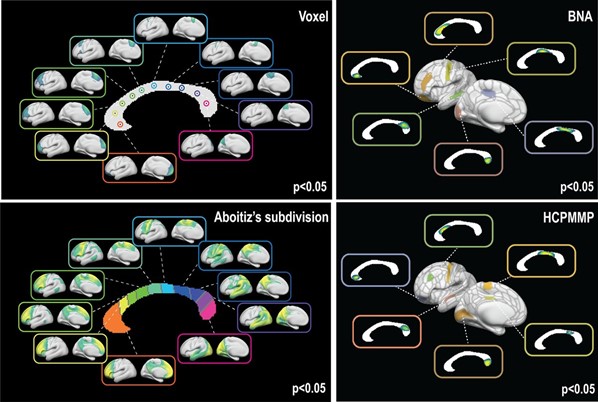

这种模块化思维类似于编程中的结构体设计:结构体是由多个成员组成的复合数据类型,每个成员代表不同的数据属性。

在编程中,有时我们需要通过一个成员来访问或操作另一个成员,这就需要合理设计结构体的内部关系,避免重复定义或冗余操作。

类似地,在写作中,若能将内容模块化,明确每个模块的功能与边界,就能有效避免内容上的重复与混乱。

例如,在撰写技术文档时,结构化写作通常会采用“概述—原理—操作步骤—常见问题”的结构。

每个部分都有其特定的内容范围,概述部分简要介绍功能,原理部分解释其背后的机制,操作步骤指导用户如何使用,而常见问题则解答用户的疑惑。

这种结构不仅便于读者查找信息,也有助于写作者在撰写过程中避免在不同部分重复说明相同的内容。

结构体成员之间的访问机制也可以启发我们思考如何在写作中建立有效的信息关联。

在编程中,结构体的成员之间可以通过指针或函数进行访问与操作,从而实现数据的共享与交互。

而在写作中,我们也可以通过引用、对比、递进等方式,将不同段落或章节的内容有机地联系起来。

例如,在分析某个社会现象时,可以先介绍其历史背景,再分析其现状,最后预测其未来发展趋势。

这种线性结构不仅增强了文章的逻辑性,也避免了对某一阶段的重复描述。

同时,结构化写作还强调内容的可扩展性与可维护性。

正如结构体可以通过新增成员来扩展功能一样,文章也可以在原有结构基础上进行补充与完善。

例如,在撰写研究报告时,初稿可能只涵盖了主要数据与分析,但在后续修改中可以添加案例研究、专家观点或政策建议等内容。

这种逐步扩展的方式不仅提升了文章的深度,也避免了在初稿中堆砌信息而导致的重复与冗杂。

结构化写作的有效性还体现在其对内容审查与修改的便利性上。

由于结构清晰、逻辑分明,写作者在后期审阅时更容易发现内容上的重复或冗余。

例如,通过目录或大纲快速浏览文章结构,可以迅速定位到可能重复的段落,并进行相应的删减或调整。

使用工具如大纲视图、关键词标记等,也有助于识别重复内容并优化表达方式。

结构化写作不仅是提升文章质量的重要方法,也是避免内容重复的关键策略。

通过合理的框架设计、清晰的段落结构、有效的过渡语句、模块化管理以及内容关联机制,写作者可以在整个写作过程中保持逻辑的连贯性与内容的新鲜感。

正如结构体成员之间的访问机制体现了数据组织的高效性,结构化写作也通过系统化的表达方式,实现了信息传递的精准与高效。

本文地址: https://btn.gsd4.cn/wzseowz/42043.html