定金与订金的区别:购房者不可不知的法律常识 (定金与订金的区别)

在房地产交易中,“定金”和“订金”是两个容易混淆的概念,它们虽然仅一字之差,但在法律性质、适用范围以及后果上却有着显著的不同。购房者如果未能正确区分这两者,可能会在签订购房合同时面临较大的法律风险。本文将从定义、法律性质、适用范围以及后果等方面对“定金”和“订金”的区别进行全面剖析,帮助购房者更好地理解相关法律常识。

一、“定金”的概念

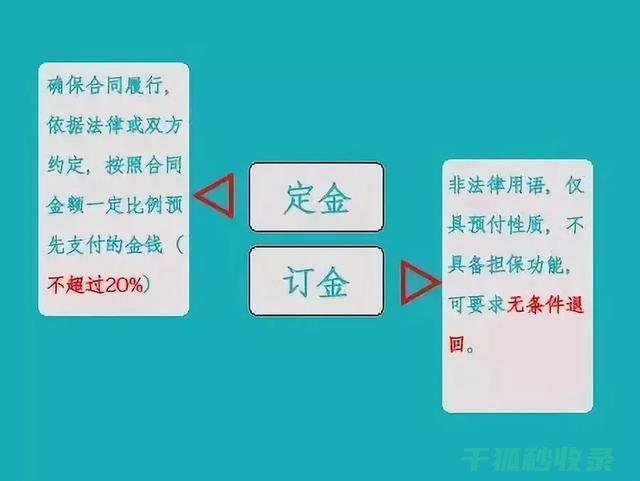

根据《中华人民共和国担保法》第八十九条规定:“当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。”这表明,“定金”具有担保合同履行的功能,在法律上属于一种担保方式。

“定金”与“订金”的区别主要体现在以下几个方面:

-

法律性质不同:“定金”具有担保性质,而“订金”则不具备担保功能,其本质上是一种预付款项。

-

适用范围不同:“定金”主要用于担保合同的履行,而“订金”则适用于各种合同,包括但不限于购房合同。

-

后果不同:支付“定金”的一方如果违约,则无权要求返还定金;而支付“订金”的一方如果违约,则只能要求返还“订金”,但不能要求加倍赔偿。

二、“订金”的概念

“订金”在法律上并没有明确的定义,但从实践中来看,“订金”通常是指在买卖双方达成协议后,买方预先支付给卖方的一部分款项,用以证明双方之间的买卖关系已经成立。由于“订金”不具备担保功能,因此它并不具有强制执行力,也不能用来约束双方履行合同义务。

需要注意的是,即使双方在合同中明确约定了“订金”为定金,但如果法院认定该约定无效或不符合法律规定,则该款项仍然会被视为“订金”,而非“定金”。因此,在签订购房合同时,购房者应特别注意合同中的相关条款,确保自己的权益得到充分保障。

三、案例分析

【案例一】

小王与开发商签订了一份商品房买卖合同,合同中约定,小王需向开发商支付10万元“定金”。在合同履行过程中,小王因个人原因无法继续履行合同,于是向开发商提出解除合同并要求返还“定金”。但开发商拒绝了小王的要求,认为小王已经构成违约,应承担相应的法律责任。最终,法院支持了开发商的观点,判决小王无权要求返还“定金”。这个案例充分说明了“定金”的担保性质,也提醒购房者在签订购房合同时要谨慎对待“定金”这一概念。

【案例二】

小李与开发商签订了一份商品房买卖合同,合同中约定,小李需向开发商支付5万元“订金”。在合同履行过程中,开发商单方面解除合同,并拒绝退还“订金”。小李遂将开发商告上法庭,要求返还“订金”。法院经审理后认为,虽然合同中约定“订金”为定金,但由于开发商并未提供足够的证据证明其主张,因此法院最终判决开发商返还小李“订金”。这个案例说明,即使合同中约定了“订金”为定金,但如果开发商无法证明其主张,则仍需按照“订金”的性质处理。

四、总结

“定金”和“订金”在法律性质、适用范围以及后果上存在显著差异。购房者在签订购房合同时,一定要仔细阅读合同条款,确保自己了解所支付款项的具体性质。同时,购房者还应选择正规渠道购买房产,避免因合同条款不明确而导致不必要的纠纷。只有这样,才能有效保护自己的合法权益,避免在购房过程中遭受不必要的损失。

本文地址: https://q79.gsd4.cn/shcswz/20702.html