解读垃圾分类标准:推动垃圾分类的全民参与 (解读垃圾分类法律法规)

解读垃圾分类标准:推动垃圾分类的全民参与 (解读垃圾分类法律法规)

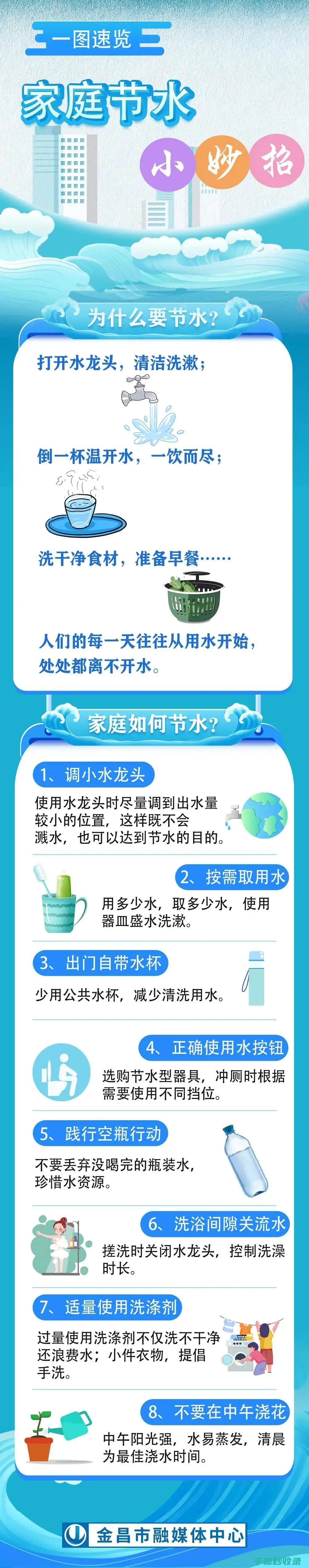

随着城市化进程的加快和人们生活水平的提高,垃圾产量逐年增加,这对环境造成了巨大压力。为了有效应对这一挑战,许多国家和地区开始推行垃圾分类政策。在中国,垃圾分类也逐渐成为社会关注的热点话题。本文将从垃圾分类标准入手,深入解读其背后的意义,并探讨如何通过法律法规来推动垃圾分类工作的全面实施。

一、垃圾分类的重要性

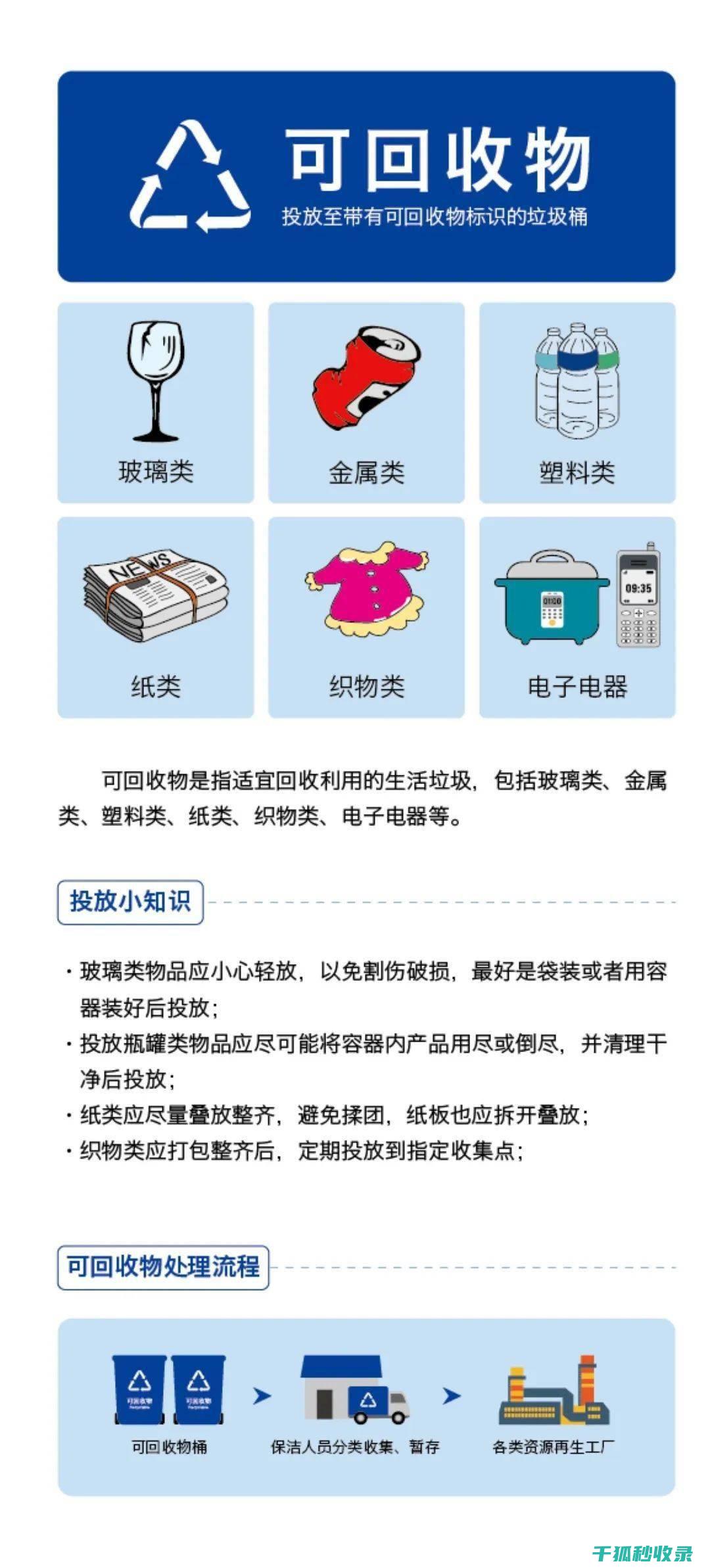

我们必须认识到垃圾分类的重要性。城市生活垃圾主要由可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾四类组成。正确分类处理这些垃圾不仅有助于减少环境污染,还能实现资源的最大化利用。例如,通过回收纸张、塑料瓶等可回收物品,可以节约大量木材和石油资源;而厨余垃圾经过生物降解后,可以转化为有机肥料,用于改善土壤质量。垃圾分类还可以促进循环经济的发展,降低固体废弃物填埋场的压力,进而减轻对土地资源的占用。

二、中国垃圾分类标准的演变

在中国,垃圾分类经历了从简单到复杂的过程。最初,人们只是根据垃圾的性质进行大致划分,如区分干垃圾和湿垃圾(即厨余垃圾)。后来,随着公众环保意识的增强以及相关政策的出台,垃圾分类的标准变得更加细致。目前,大多数城市采用的是“四分法”,即分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。这种分类方式能够更准确地反映不同类型的垃圾特性,从而为后续的处理工作提供依据。

“可回收物”是指那些能够被重新加工利用的废弃物,比如纸张、塑料瓶、金属罐等。“有害垃圾”则包含了对人体健康或自然环境造成直接或者潜在危害的物质,如废电池、过期药品、荧光灯管等。“厨余垃圾”主要是指居民日常生活产生的食物残渣、剩菜剩饭等有机废物。“其他垃圾”则是指除上述三类之外的所有废弃物,如烟蒂、卫生纸、陶瓷碎片等。

三、垃圾分类与全民参与的关系

要使垃圾分类真正取得成效,关键在于全民参与。这意味着每个公民都应承担起自己应尽的责任,积极参与到这项工作中来。在现实中,许多人对于如何正确分类仍然存在困惑。因此,政府和社会各界需要共同努力,通过多种途径加强对公众的宣传教育,使更多人了解垃圾分类的知识和意义。

一方面,学校是培养青少年环保意识的重要场所。可以通过开设相关课程或举办主题活动等方式,向学生传授垃圾分类的相关知识,让他们从小养成良好的习惯。另一方面,社区居委会也可以发挥积极作用,定期组织志愿者上门指导居民进行垃圾分类,并设立专门的投放点方便大家操作。同时,媒体也扮演着不可或缺的角色。电视节目、网络平台都可以利用各自的资源优势,制作有趣味性的公益广告或纪录片,吸引更多人的关注。

四、垃圾分类法律法规的作用

除了宣传教育之外,建立健全的法律法规体系也是推动垃圾分类工作顺利开展的关键因素之一。近年来,中国政府陆续出台了多项关于垃圾分类管理的规定,明确了各方主体的权利义务关系。例如,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》明确规定了产生工业固体废物的企业和个人应当按照规定进行分类收集、运输和处置;《城市生活垃圾分类管理办法》则要求各地人民政府负责本行政区域内城市生活垃圾管理工作,确保各项措施落到实处。

值得注意的是,这些法律法规不仅适用于政府部门和企业单位,也同样适用于普通市民。对于违反规定乱扔垃圾的行为,相关部门有权对其进行处罚。这既是对违法行为的一种约束,也是鼓励人们遵守规则的有效手段。一些地方还设立了奖励机制,对于积极践行垃圾分类理念并作出突出贡献的个人或团体给予表彰奖励,以此激励更多人参与到这项事业当中来。

五、总结

垃圾分类是一项系统工程,涉及到方方面面的问题。只有当每个人都认识到其重要性,并且积极行动起来时,才能真正实现资源的高效利用和环境的可持续发展。而在此过程中,完善的法律法规起到了保驾护航的作用,确保了各项工作有序进行。让我们携手共进,为创造更加美好的生活环境而努力奋斗吧!

本文地址: https://h7a.gsd4.cn/shcswz/18965.html